ブランディングとは?意味や目的と進め方の手順をわかりやすく徹底解説

- 2025年8月11日

- 読了時間: 29分

更新日:1月22日

この記事の著者 | ビーステップ編集部 株式会社ビーステップは、SNSやWebを軸に、企業の集客、採用、ブランド力向上を支援するマーケティング会社です。 企業の経営戦略から逆算した戦略設計からコンテンツ企画・制作、広告運用、効果検証までワンストップで対応。 データ分析とクリエイティブを融合させ、成果につながる施策を提案します。 BtoB・BtoC問わず、多様な業界で蓄積したノウハウをもとに、クライアントの持続的な成長を実現します。 |

「ブランディング=ロゴやデザイン制作」と思っていませんか?

実はそれは誤解です。

本記事では、ブランディングの正しい意味や役割、種類、実践のための5つのステップ、そして成功に必要なポイントを体系的に解説します。

さらに、国内外のフレームワークや参考書籍も紹介し、初心者から実務担当者まで明日から使える知識を提供します。

ブランディングを資産に変え、選ばれ続ける存在になるための第一歩を踏み出しましょう。

また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。

ビーステップは、マーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するブランディング施策をご提案いたします。

ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。

さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。

貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。

ブランディングとは何か?基本的な意味をわかりやすく解説 |

「ブランディングは大事」と聞くけれど、具体的に何をすればいいのかわからない…。」

「ロゴやWebサイトを作ればブランディングになると思っている…。」

「マーケティングやプロモーションとどう違うのか混乱している…。」

こうした悩みは、企業や個人事業主だけでなく、ブランド戦略に関わる多くの人が抱える共通の課題です。

実は、ブランディングとは単なる見た目や短期的な販促活動ではなく、消費者の心に企業や商品の価値を定着させ、競合と差別化するための長期的な戦略です。

強いブランドは、価格競争を避け、継続的な売上とファンを生み出します。

この章では、「ブランドとは何か」を改めて整理し、ブランディングとマーケティング・プロモーションとの違い、そしてなぜ今ブランディングが必要なのかを、事例を交えてわかりやすく解説します。

「ブランドとはなにか」改めて整理

「ブランド」という言葉は、古英語のbrand(焼き印)が語源です。

かつて牧畜業では、牛や馬に焼き印を押して所有者を示していました。

この「焼き印=誰のものかを識別する印」という意味から、やがて「印そのものが象徴する信用や評判」へと意味が広がっていきます。

中世以降、商取引が発展すると、商品に刻まれた印や紋章は「品質の証明」や「作り手の誇り」を示すものとして扱われました。

つまり、ブランドは単なる見た目の目印ではなく、その背後にある価値や約束を伝えるための存在だったのです。

現代におけるブランドも、この本質は変わっていません。

ブランドとは、単なる名前やロゴではなく、顧客の頭の中に形成される「信頼・印象・価値観の集合体」です。

商品やサービスそのものに加え、接客体験・広告・口コミなど、あらゆる接点がブランドを形づくります。

言い換えれば、「顧客の記憶の中にある会社の人格」こそがブランドです。

この視点を持つことで、ブランディングは見た目作りだけではなく、企業や商品の価値を長期的に築く活動であることが理解できます。

ブランディングとは何ですか?一言で言うと

ブランディングとは、顧客の頭の中に「選ばれる理由」を築く活動であり、同時に企業から顧客への約束事でもあります。その約束は、品質やサービスの水準だけでなく、ブランドが提供する体験や価値観を一貫して守ることによって成立します。

ブランドはロゴやパッケージといった見える要素だけでなく、商品やサービスの品質、接客体験、広告、口コミなど、あらゆる接点を通じて形づくられます。

つまり、ブランドとは顧客の記憶の中に存在する「会社の人格」であり、その人格が顧客からの信頼や愛着を生み出します。

効果的なブランディングは、顧客に「このブランドは自分に合っている」と感情的にも理性的にも感じさせます。

たとえばスターバックスは、コーヒーそのものの品質だけでなく、店舗の雰囲気や接客、コミュニティ感を通じて「居心地の良い第三の場所」というブランドイメージと約束を確立しています。

こうして築かれるブランドは、企業や商品を単なる選択肢から「このブランドでなければ」と思わせる存在へと変えていきます。

この視点を理解すると、ブランディングとマーケティングやプロモーションの違いもより明確になるでしょう。

ブランディングとマーケティングの関係性について理解する

一般的に、ブランディングとマーケティングは「別物」として説明されることが多くあります。

ブランディングはブランドの価値や世界観を築く活動、マーケティングは商品やサービスを売るための活動、と役割分担のように語られるケースです。

しかし弊社では、この二つは決して孤立した存在ではないと考えています。

むしろ、マーケティング活動を支える土台こそがブランディングであり、そしてブランディングを一貫して進めるためにもマーケティングが必要です。

ブランディングがなければ、マーケティングは単発的なキャンペーンや価格訴求に頼らざるを得ません。

その結果、短期的には成果が出ても、長期的な顧客ロイヤルティや市場での信頼を築くことは難しくなります。

一方、明確なブランドの軸があれば、マーケティング施策はその軸に沿って一貫性を持ち、顧客の心に深く刺さるメッセージを届けられます。

そして、マーケティングはそのブランドの価値やストーリーを日々の市場活動の中で繰り返し発信し、ブランドの約束を実際の顧客体験として根付かせます。

例えば、同じ広告出稿でも、「価格が安い」という情報だけを伝えるのはマーケティング寄りの活動です。しかし、そこに「このブランドが大切にしている価値観」や「社会的使命」を組み合わせれば、それはブランディングの力を活かしたマーケティング施策となります。

要するに、ブランディングは企業の“約束事”を定義し、それを顧客に一貫して届けるための基盤。マーケティングはその約束を市場に広め、顧客との接点を作り続ける推進力です。

この両輪が揃うことで、短期的な売上と長期的なブランド価値の両立が可能になります。

ブランディングとプロモーションの関係性について理解する

ブランディングとプロモーションも、しばしば別物として説明されます。

一般的には、ブランディングは長期的にブランド価値を育てる活動、プロモーションは短期的に商品やサービスの売上や認知を伸ばすための施策とされます。

しかし弊社では、この二つも明確に線引きするよりも、相互に補完し合う関係として捉えるべきだと考えています。(イメージ図は以下)

ブランディングは「企業やブランドが顧客と交わす約束」を定義し、それを一貫して伝える基盤です。

プロモーションは、その約束や価値を実際の市場活動やキャンペーンを通じて消費者に届ける手段です。

プロモーション単体では短期的な効果にとどまりがちですが、ブランディングと結びつくことで、「単なる割引広告」から「ブランド体験の入口」へと変わります。

例えば、同じセール告知でも、ブランドが大切にする価値観やストーリーを背景にしたキャンペーンは、消費者の記憶に長く残ります。

それは単なる価格の訴求ではなく、「このブランドらしいやり方でお得を提供してくれる」という印象につながるからです。

要するに、ブランディングが土台としての世界観や一貫性を提供し、プロモーションはその世界観を短期的な活動を通じて広く発信する役割を担います。

両者がかみ合うことで、単発的な販促を超え、長期的なブランド価値の積み上げにつながります。

なぜ今、ブランディングが求められるのか?

ここ数年、あらゆる業界でブランディングの重要性が一層高まっています。

その背景には、大きく3つの社会的変化があります。

競合環境の激化とコモディティ化

インターネットとグローバル化の進展により、商品やサービスの機能的な差は急速に埋まりつつあります。同じような性能や価格の商品があふれる中で、「なぜこのブランドを選ぶのか?」を決めるのは機能ではなく、そのブランドが持つストーリーや価値観になっています。

情報過多と選択肢疲れ

消費者は毎日、膨大な広告や情報にさらされています。その中で記憶に残り、選ばれる存在になるためには、単なる価格や機能訴求では不十分です。一貫性のあるブランド体験が、消費者の記憶に「信頼できる選択肢」として残ります。

顧客との関係性の長期化

SNSやオンラインコミュニティの普及により、企業と顧客の関係は一度の購入で終わらず、継続的な接点を持つことが当たり前になっています。この継続的な関係を築く土台となるのがブランディングです。ブランドが顧客にとっての“約束事”を守り続けることで、リピートや口コミ、ファン化が促進されます。

こうした背景のもと、今の時代においてブランディングは「あると良いもの」ではなく「なければ戦えないもの」になっています。

短期的な売上アップのための施策だけでは、競争の中で埋もれてしまうリスクが高まります。

逆に、明確なブランド軸を持ち、それを一貫して発信できる企業は、どれだけ環境が変化しても選ばれ続ける存在になれるのです。

ブランディングの誤解と正しい捉え方 |

ブランディングという言葉は広く知られるようになりましたが、その意味や役割については、いまだに誤解されることが少なくありません。

特に次のような思い込みは非常に多いです。

「ブランディング=ロゴやデザインを作ること」

「広告やキャンペーンを行うことがブランディング」

「有名企業や大規模予算がなければできない活動」

確かにロゴやデザインはブランドを象徴する要素ですが、それ自体がブランディングではありません。本質は「顧客との約束を守り続け、その信頼や価値観を一貫して発信し続けること」にあります。

ブランドとは、単なる名前やロゴではなく、顧客の頭の中に形成される「信頼・印象・価値観の集合体」です。

商品やサービスそのものに加え、接客体験、広告、口コミなど、あらゆる接点がブランドを形づくります。言い換えれば、「顧客の記憶の中にある会社の人格」こそがブランドです。

また、ブランディングは短期的な効果を求めるものではなく、長期的に企業や個人の価値を積み上げる資産形成活動です。この資産は、広告費をかけなくても選ばれる理由になり、価格競争に巻き込まれにくくする強力な防波堤となります。

つまり、ブランディングは見た目を整える活動ではなく、「何を約束し、それをどう守り続けるのか」を設計し、顧客の記憶にその価値を刻み込む活動です。

ここを理解することで、初めて正しいブランディング戦略が描けるようになります。

ブランディングは企業・個人の資産になる

ブランディングは短期的な売上施策ではなく、長期的に価値を積み上げる資産形成活動です。

この資産は、広告費をかけなくても選ばれる理由になり、価格競争に巻き込まれにくくする強力な防波堤となります。

一度築いたブランド価値は、単なるデザインやキャンペーンよりも長く効果を発揮します。

企業であれ個人であれ、「あの会社(人)だから選ぶ」という信頼や好意こそが、ビジネスを持続的に成長させる土台となります。

ロゴやサイト制作だけがブランディングではない

ブランドとは、単なる名前やロゴではなく、顧客の頭の中に形成される「信頼・印象・価値観の集合体」です。

商品やサービスそのものに加え、接客体験、広告、口コミなど、あらゆる接点がブランドを形づくります。

言い換えれば、「顧客の記憶の中にある会社(または個人)の人格」こそがブランドです。

ロゴやサイトは、その人格を視覚的に表現する手段にすぎません。それらを作ること自体がブランディングのゴールではなく、あくまで価値や約束を伝えるための手段です。

制作物とブランド戦略の本質的な違い

制作物は、ブランドを伝えるためのアウトプットであり、その背後には「何を約束し、どう守り続けるのか」というブランド戦略が存在します。

戦略なき制作物は、一時的な効果はあっても記憶に残らず、長期的なブランド価値にはつながりません。

一方、ブランド戦略は、ターゲット、価値提供、世界観、トーン&マナーなどを一貫して設計し、それを継続的に発信・体現する活動です。制作物はその戦略を視覚や言葉で表現する「翻訳者」の役割を担います。

つまり、戦略が土台、制作物は表現。この順序が逆になると、見た目は整っていてもブランドは築けないのです。

ブランディングの種類と用途 |

「ブランディング」と一口に言っても、その対象や目的によってアプローチは異なります。

しかし実際には、どの種類のブランディングを強化すべきかを明確にせず、漠然と「ブランド力を高めたい」と考えている企業は少なくありません。

その結果、打ち手が場当たり的になり、思ったほど成果が出ないという課題に直面します。

本章では、代表的な5種類のブランディングを整理し、それぞれの用途や活用のポイントを解説します。まずは全体像を以下の表で確認しましょう。

種類 | 主な対象 | 目的 |

アウターブランディング | 顧客・市場 | 市場での認知度向上、信頼獲得 |

インナーブランディング | 社員・社内組織 | 社員のブランド理解・浸透 |

企業ブランディング | 企業全体 | 企業理念や価値観の浸透、信頼構築 |

商品ブランディング | 個別商品・サービス | 商品価値の強調、指名買い促進 |

採用ブランディング | 求職者 | 企業の魅力訴求、採用力強化 |

アウターブランディング

アウターブランディングは、顧客や市場といった社外に向けたブランド構築活動を指します。

広告やPR、SNS発信、展示会など、外部との接点を通じてブランドの価値やメッセージを発信し、認知度と信頼を高めるのが目的です。

ポイントは「市場が求める価値」と「自社が提供できる価値」を一致させ、一貫したメッセージで届けることにあります。

例えば、高級腕時計メーカーが「精密さ」や「伝統」という価値を雑誌広告や展示会を通じて繰り返し訴求する事例があります。

こうした活動は、単なる商品説明ではなく「ブランドが象徴する世界観」を伝えることに重きを置いています。

アウターブランディングを成功させるには、ターゲット層が日常的に触れるチャネルを選び、トーンやビジュアルを統一した長期的発信を継続することが重要です。

インナーブランディング

インナーブランディングは、社員を含む社内にブランドの理念や価値観を浸透させる活動です。

社員がブランドの一貫した体現者となることで、顧客との接点で自然にブランド価値を発信できるようになります。

反対に、社員の理解が浅いまま外部と接すれば、ブランドメッセージの一貫性は簡単に崩れてしまいます。

たとえば、スターバックスでは新入社員研修でブランドの歴史や理念を徹底的に共有し、どの店舗でも同じ体験価値を提供できる体制を作っています。

インナーブランディングの実践では、理念やビジョンを日常的に共有する仕組みづくり、行動評価基準へのブランド要素の組み込み、社員参加型でのブランド価値改善活動が効果的です。

企業ブランディング

企業ブランディングは、企業全体のブランド価値を高める活動であり、対象は顧客だけでなく株主、取引先、行政、地域社会など幅広いステークホルダーです。

目指すのは、企業名そのものが価値を持つ状態をつくることです。

たとえば、パタゴニアは「環境保護」を企業活動の中心に据え、製品開発からマーケティング、CSR活動まで一貫させています。

この姿勢が世界的なブランドロイヤリティの獲得につながっています。

企業ブランディングを強化するためには、企業理念と社会的意義を明確に言語化し、事業活動とCSR活動を一体化させ、企業の人格を感じさせる情報発信を継続することが求められます。

商品ブランディング

商品ブランディングは、特定の商品やサービスを対象にブランド価値を構築する活動です。

目的は「この商品でなければならない」という指名買いを生み出すことです。

例えば、日本のキットカットは「受験合格祈願」という文化的文脈を利用したキャンペーンで、単なるお菓子以上の価値を付与しました。

このように、商品そのものの機能的価値に加え、感情やストーリーを絡めることでブランド価値は飛躍的に高まります。

商品ブランディングを行う際は、商品の強みを一言で表現できる価値提案に落とし込み、そのストーリーをパッケージや広告に反映させることが重要です。

採用ブランディング

採用ブランディングは、求職者に向けて企業の魅力を伝え、採用力を高める活動です。

単に待遇や条件を伝えるだけでなく、「ここで働く意義」や「成長できる環境」を訴求する必要があります。

サイバーエージェントは、採用ページで社員のリアルな1日やキャリアパスを動画で紹介し、社風や成長環境を視覚的に伝えています。

これにより、応募者の理解が深まり、入社後のミスマッチが減少しました。

採用ブランディングを進める際は、働く意義やキャリアモデルの具体化、社員のリアルな声の活用、求職者と社員が直接接点を持てる機会の創出が効果的です。

ブランディングを進める5つのステップ |

ブランディングの種類や用途を理解したら、次は実際の進め方に移ります。

ここでは、ブランド構築を効果的に進めるための5つのステップを解説します。

ステップ1:現状・競合・市場の分析

ステップ2:ターゲット設定とセグメント化

ステップ3:「独自性」とブランド・アイデンティティの明確化

ステップ4:ブランド体験の設計(ビジュアル・メッセージなど)

ステップ5:一貫性ある発信と効果検証

ステップ1:現状・競合・市場の分析(SWOT分析・3C分析・5C分析)

ブランド戦略の最初の一歩は、自社の立ち位置を正確に把握することです。現状や競合、そして市場環境を多角的に分析することで、後のターゲット設定やアイデンティティ設計がぶれにくくなります。

ここでは以下3つのフレームワークを活用します。

SWOT分析:自社の強み・弱み・機会・脅威を整理

3C分析:市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の関係を把握

5C分析:3Cに加え、パートナー(Collaborator)と外部環境(Context)も視野に入れる

これらを組み合わせることで、見落としや思い込みによる判断ミスを防ぎ、実効性の高い戦略の土台を築けます。

SWOT分析例(スターバックス)

強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |

高いブランド認知とロイヤリティ | 高価格帯で価格競争に弱い |

店舗デザイン・接客品質の高さ | 店舗展開コストが高い |

機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |

健康志向・カフェ文化の広がり | ローカルカフェやコンビニとの競争 |

デジタル決済・アプリ活用の拡大 | 景気後退による消費減退 |

3C分析例(スターバックス)

要素 | 分析内容 |

Customer(市場・顧客) | 都市部を中心にカフェ需要拡大。健康志向・ワークスペース利用のニーズ増加。 |

Competitor(競合) | ドトール、タリーズ、コンビニカフェが低価格で市場シェアを拡大中。 |

Company(自社) | 高価格帯だがプレミアム感、空間デザイン、接客品質で差別化。 |

5C分析例(スターバックス)

要素 | 分析内容 |

Customer(顧客) | 20〜40代ビジネス層、学生、健康志向層。 |

Competitor(競合) | カフェチェーン、コンビニ、地元個人店。 |

Company(自社) | ブランド力、グローバル展開、豊富なメニュー開発力。 |

Collaborator(協力者) | コーヒー豆生産農家、物流企業、不動産オーナー。 |

Context(環境) | 健康志向の高まり、環境配慮の社会的要請、景気変動。 |

このステップでは、単なる現状把握にとどまらず「自社は何を活かせて、何に脅かされているのか」を数字や事実ベースで把握することが重要です。

例えば、顧客アンケートやSNS分析で得たリアルな声をSWOTに反映させれば、戦略の精度が一気に向上します。

また、3Cと5Cを組み合わせることで、競合状況や市場変化だけでなく、パートナーの影響や社会動向まで考慮した長期的なブランド戦略が立てられます。

この多角的な視点が、後のステップでのターゲット選定やメッセージ設計のブレを防ぎます。

ステップ2:ターゲット設定とセグメント化(ペルソナ設計・STP分析)

ステップ1で市場・競合・自社の立ち位置を把握したら、次は「誰に価値を届けるのか」を明確化します。

ターゲットがぼやけていると、メッセージや施策が分散し、ブランドの印象も薄れてしまいます。

ここではペルソナ設計とSTP分析を用いて、ターゲット像を具体化しましょう。

ペルソナ設計:年齢、性別、職業、趣味、価値観など詳細な人物像を作る

STP分析:Segmentation(市場細分化)、Targeting(狙う市場の選択)、Positioning(立ち位置の定義)

ターゲット像が明確だと、広告や店舗デザイン、商品開発すべての一貫性が高まる

実際にやる際は、既存顧客のデータやアンケートをもとに人物像を1〜3パターン設定し、その人物の生活や価値観を想像して戦略を作ります。

ペルソナ例(スターバックス)

項目 | 内容 |

名前 | 彩乃(28歳・女性) |

職業 | 広告代理店勤務(都内) |

趣味 | ヨガ、カフェ巡り、SNS投稿 |

価値観 | 健康志向、自己投資、環境配慮 |

利用動機 | 仕事や読書のための落ち着いた空間、美味しいコーヒーとスイーツ、新作ドリンクの体験 |

情報源 | Instagram、友人の口コミ、公式アプリ通知 |

STP分析例(スターバックス)

項目 | 分析内容 |

Segmentation(市場細分化) | 年齢・職業別(学生、社会人)、利用目的別(休憩、打合せ、作業)、価値観別(健康志向、環境配慮) |

Targeting(狙う市場) | 都市部の20〜40代、健康志向でプレミアムなカフェ体験を求める層 |

Positioning(立ち位置) | 「日常に特別感を加える、プレミアムなサードプレイス」 |

ターゲット設定とセグメント化を徹底すると、ブランドのメッセージやデザインが迷わなくなります。

例えばスターバックスは「サードプレイス」という立ち位置を明確にし、店舗設計・接客・商品すべてに反映しています。

自社で取り組む際も、ペルソナやSTPの表を使って社内共有すれば、ブランディングの一貫性が大きく高まります。

ステップ3:「独自性」とブランド・アイデンティティの明確化

ターゲット設定の次は、顧客にとっての価値と差別化ポイントを明確にし、ブランドの人格まで定義します。

ここでは、森岡毅氏(株式会社刀)が示すブランド・エクイティ・ピラミッドを活用します。

このモデルは、「誰に・何を・どうやって」届けるかを体系的に整理できるため、実践的な戦略設計に最適です。

ブランド・エクイティ・ピラミッド例(スターバックス)

項目 | 内容 |

Market(市場) | プレミアムカフェ市場 |

Who(誰に?) | 都市部の20〜40代、健康志向・自己投資志向の高い層 |

Target | ST(戦略ターゲット):都市生活者で落ち着いた空間を求める層 CT(コアターゲット):ライフスタイルにカフェ利用を組み込み、ブランド体験に価値を感じる層 |

What(何の価値を?) | Benefit(本質的価値):「日常の中で特別な時間を過ごせるサードプレイス」 RTB(証拠):高品質なコーヒー、快適な空間デザイン、フレンドリーな接客 |

How(どのように?) | HowtoprovideBenefit:都市型店舗、季節限定メニュー、パーソナライズ可能な注文、デジタル会員制度 |

POD(差別化ポイント) | 他のチェーンにはない「都会的かつ温かみのある空間設計」とグローバルブランドとしての信頼感 |

POP(類似化ポイント) | 基本的なカフェメニューの提供(コーヒー、紅茶、軽食など) |

BrandCharacter(ブランド人格) | 洗練されていて知的だが、温かくフレンドリーな友人のような存在 |

このモデルを使うと、単なるブランドスローガン作りではなく、「誰に・何を・どう届けるのか」を一貫して設計できます。

スターバックスのように市場ポジションが明確で、空間・商品・接客すべてがその戦略に沿っているブランドは、長期的なファンを獲得しやすくなります。

自社でもこのピラミッドを埋めることで、施策判断や表現のブレを防ぎ、ブランド価値を着実に積み上げられます。

ステップ4:ブランド体験の設計(カスタマージャーニーマップ)

ブランド体験の設計は、顧客がブランドと出会い、購入・利用し、ファンになるまでの一連の流れを可視化することから始まります。

ここで有効なのがカスタマージャーニーマップです。

顧客の行動・思考・感情をフェーズごとに整理

接点ごとに提供するべき体験や情報を決定

ネガティブ体験の改善ポイントを特定

カスタマージャーニーマップ例(スターバックス)

フェーズ | 顧客行動 | 感情 | 接点 | 提供価値 |

認知 | SNSや友人の投稿を見て知る | 興味 | Instagram、口コミ | 季節限定メニューの写真 |

興味 | 公式アプリやHPでメニュー確認 | ワクワク | Webサイト、アプリ | パーソナライズされたおすすめ表示 |

訪問 | 店舗で注文・滞在 | リラックス | 店舗、接客 | 快適な空間、丁寧な接客 |

再訪 | 会員特典や新商品で再訪 | 満足・期待 | メール、アプリ通知 | 限定クーポン、新作先行案内 |

カスタマージャーニーを設計することで、広告・店舗・SNSなど各施策が一貫してブランド体験を強化するようになります。

スターバックスのように、オンラインから店舗まで統一されたブランド体験を提供できれば、顧客のロイヤリティは自然と高まります。

ステップ5:一貫性ある発信と効果検証(ブランドガイドラインとKPI設計)

ブランディングは、作って終わりではなく「一貫性のある発信」と「定期的な効果検証」で初めて成果が出ます。

ここで重要なのは、ブランドの軸を守りながら発信し続ける仕組みをつくることと、成果を数値で測定することです。

ブランドガイドラインでトーン&マナーを統一

KPI(重要業績評価指標)で成果を可視化

定期的なレビューとリブランディングで改善

1.ブランドガイドラインの主な項目

項目 | 内容例 |

ロゴ使用ルール | 配置、サイズ、余白、色変形の禁止事項 |

カラーパレット | ブランドカラー、補助カラー、使用割合 |

フォント | 見出し用、本文用フォント指定 |

トーン&マナー | 「親しみやすく、誠実な」などの言語トーン |

画像スタイル | 写真の雰囲気(明るめ・ナチュラルなど) |

メッセージ例 | ブランドスローガン、推奨フレーズ |

2.効果検証のためのKPI例

指標カテゴリ | KPI例 |

認知 | ブランド検索数、SNSフォロワー増加数 |

興味・関心 | サイト滞在時間、資料DL数 |

行動 | 購入率、再購入率、会員登録数 |

ロイヤリティ | NPS(顧客推奨度)、会員継続率 |

3.実践チェックリスト

発信内容はブランドガイドラインに沿っているか

月次でKPIを計測しているか

半年ごとにブランド戦略のレビューを行っているか

顧客の声を定期的に収集しているか

一貫性のある発信は、短期的には変化が見えにくいですが、長期的に「選ばれ続ける理由」を築きます。

スターバックスのように、世界中どこでも同じトーンや体験を提供できるブランドは、その軸が明確で、効果検証と改善を継続しているのが特徴です。

自社でもブランドガイドラインとKPIを設定し、定期的な見直しを習慣化すれば、ブランディングは確実に資産として積み上がります。

ブランディングを成功させる5つのポイント |

前章で紹介した「ブランディングを進める5つのステップ」では、ブランドを構築するためのプロセスを整理しました。

しかし、戦略を描くだけではブランドは成長しません。

実行段階で守るべき重要なポイントがあります。

ここでは、ブランディングを成功に導くために押さえるべき5つのポイントを紹介します。

一貫性を保つメッセージとデザイン

ターゲットの明確化と価値提供の徹底

ブランド体験の設計と感情的価値の創出

社内浸透と従業員のブランド理解促進

継続的な評価と改善(リブランディングの視点)

これらは、単なるテクニックではなく、ブランドを長期的な資産として育てるための実行原則です。

各ポイントを理解し、日々の施策や行動に落とし込むことで、顧客の記憶に残る強いブランドを築くことができます。

一貫性を保つメッセージとデザイン

ブランディングの根幹は、一貫したメッセージとデザインにあります。

顧客はブランドに触れるたびに、その価値観や世界観を再確認します。

そのため、ロゴ、色使い、フォント、コピー、トーン&マナーなど、すべての接点で統一感を保つことが重要です。

例えば、広告、Webサイト、SNS、店舗デザインに至るまで共通のストーリーを貫くことで、顧客はブランドを無意識に認識・信頼しやすくなります。

逆にバラつきがあるとブランド印象が薄れ、記憶に残りません。

ターゲットの明確化と価値提供の徹底

誰に何を届けるのかが曖昧なブランドは、市場で埋もれてしまいます。

成功するブランドは、ターゲット像を具体的に設定し、そのニーズや価値観に沿った価値提供を徹底します。

たとえば、年齢、職業、ライフスタイル、購買動機まで掘り下げ、メッセージや商品開発に反映させます。

さらに、その価値が顧客にとって「他では得られない理由」として機能することが重要です。

ターゲットが明確であればあるほど、コミュニケーションの精度と効果は高まります。

ブランド体験の設計と感情的価値の創出

ブランディングは理性だけでなく、感情に訴えかけることで強い印象を残します。

顧客が商品やサービスに触れる瞬間、購入後の体験、サポート対応まで含めて「ブランド体験」と捉え、ポジティブな感情を喚起する設計が必要です。

たとえば、高級ホテルのように五感に訴える演出や、ユーザーの成功体験をサポートする仕組みを用意することで、感情的価値が生まれます。

感情に基づくブランド体験は、価格競争からの脱却にも繋がります。

社内浸透と従業員のブランド理解促進

ブランドを顧客に伝える第一の担い手は従業員です。

いくら優れた戦略を立てても、社内でブランドの価値や約束事が理解されていなければ、一貫性のある発信はできません。

研修や社内ガイドラインを通じて、ブランドの理念や世界観を共有することが重要です。

特に顧客接点を持つ部署では、行動や言葉づかいにブランドの価値観を反映させる必要があります。

社内の共通認識が高まれば、外部への発信力と信頼性は飛躍的に向上します。

継続的な評価と改善(リブランディングの視点)

市場環境や顧客ニーズは常に変化しています。

そのため、ブランディングは一度作って終わりではなく、定期的な評価と改善が不可欠です。

ブランド認知度、顧客満足度、エンゲージメントなどの指標を用い、現状を把握します。

そして、必要に応じてメッセージやビジュアル、体験設計をアップデートする「リブランディング」を実施します。

柔軟な改善姿勢はブランドの鮮度を保ち、長期的な信頼と支持を維持する原動力となります。

ブランディングを加速させるツール・参考図書 |

ここまでで、ブランディングの基本概念や実践ステップ、成功のためのポイントを解説してきました。

しかし、実際の現場では戦略を形にするための「型」や、知識を深めるための情報源が不可欠です。

ここでは、ブランディングをより効率的かつ効果的に進めるために役立つツールや参考書籍を紹介します。

戦略整理や社内共有に使えるフレームワーク・図解資料

理論と事例を学べる書籍・論文・オンライン情報源

これらを活用することで、感覚に頼らず、再現性の高いブランディング活動が可能になります。

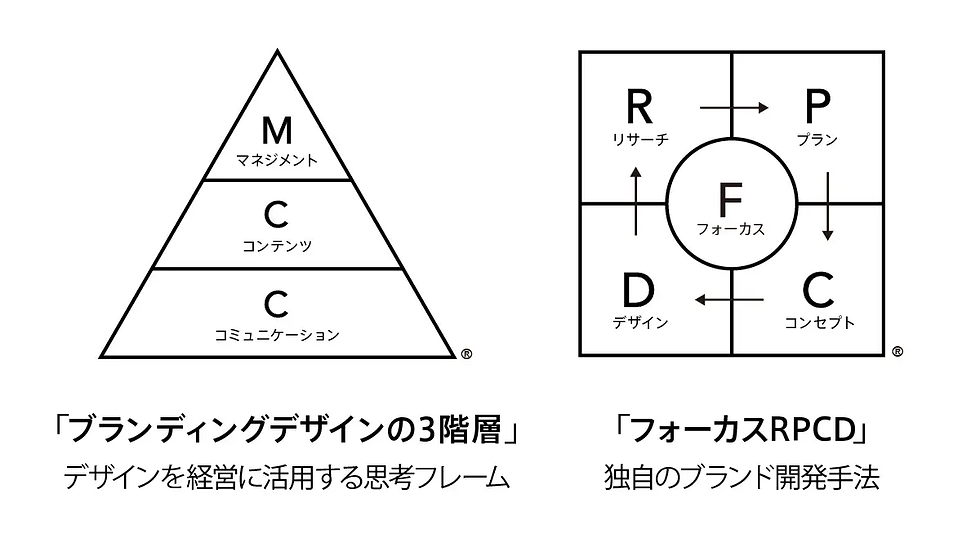

参考フレームワークと図示資料

ブランディングを加速させるには、理念・戦略・表現を整理して共有できるフレームワークが不可欠です。

エイトブランディングデザインの「ブランディングデザインの3階層®」は、理念(上位層)、戦略(中位層)、デザイン表現(下位層)を階層構造で整理し、経営とデザインを結びつけます。

カジワラブランディングの「ロゴマトリックス」は、縦軸にパブリック⇔プライベート、横軸にエチケット⇔リラックスを置き、ブランドの立ち位置を可視化します。

さらに、株式会社刀の「ブランド・エクイティ・ピラミッド」は、攻略市場(Market)からターゲット(Who)、価値提供(What)、根拠(RTB)、提供方法(How)、ブランドキャラクターまでを一枚に整理でき、戦略から実行までの一貫性を確保できます。

ブランディングに関するおすすめ書籍・論文・最新情報ソース

ブランディングの理解を深めるには、体系的な知識と実務事例の両方を学べる書籍が有効です。

森岡毅氏・今西聖貴氏の『確率思考の戦略論』は市場攻略の科学的アプローチを解説、西澤明洋氏の『ブランディングデザインの教科書』はデザインと経営を結びつける実践的な手法が学べます。

羽田康祐氏の『ブランディングの教科書』は理論から実践まで幅広くカバー。加えて、『ザ・ブランド・マーケティング』や『デジタル時代の基礎知識ブランディング』は最新のデジタル文脈を踏まえた戦略策定に役立ちます。

さらに、日本マーケティング学会や経済産業省のレポート、日経クロストレンドなども最新情報源として活用可能です。

まとめ:ブランディングは長期的な資産形成のための戦略 |

ブランディングは、ロゴや広告制作にとどまらず、「顧客との約束を守り続け、信頼・印象・価値観を一貫して発信する」長期的な資産形成活動です。

本記事では、その正しい捉え方、種類や用途、実践ステップ、成功のためのポイント、そして活用できるフレームワークや書籍までを体系的に整理しました。

ブランディングの本質は、短期的な売上ではなく、選ばれ続ける理由をつくることです。戦略的に進めることで、価格競争に巻き込まれず、広告費に依存しない持続的な成長が可能になります。

今日から、自社や自身のブランドを「顧客の記憶に残る存在」へと育てていきましょう。その一歩が、未来の競争優位と揺るぎない信頼を生み出します。

また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。

ビーステップは、マーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するブランディング施策をご提案いたします。

ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。

さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。

貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。

少しでも興味をお持ちの方は、下記のボタンから詳細をチェックしてみましょう。